學界一直對于有關人類意識的定義充滿爭議,而這往往又與如何定義“自我”相關:當我們還是嬰孩的時候,是從何時起就學會了辨認鏡子中的那個形象是我們自身的呢?如果順著鏡子測試的路徑,我們又會發現,即便是那些沒有通過鏡子測試的生物,我們仍舊可以認定其具備某種意識狀態(神經生理學基質):比如貓狗。

由此,便有人,比如丹尼爾·丹尼特(Daniel Dennett),“繞過”了關于意識的定義,從而認為意識只不過是一種錯覺,試圖用現有科學手段去探究那個“非物質”的意識是徒勞無益的。當然,更為重要的是,就語言學角度來看,我們也存在看似無法突破的屏障:事物本身能否用描述性語言進行描述?

存在的感覺可能只是一種感覺。

——本·凱利夫(Ben L. Callif)

與其他事物相同,我似乎身處宇宙漩渦的中心,整個宇宙的能量匯聚于此,并通過這個中心的小孔進行自我覺察。

——阿蘭·瓦茲(Alan Watts)

長久以來,哲學家們一直在一個與物理現實分離的領域里思考“意識”。然而在過去的一兩個世紀里,生物學已經越來越接近對于意識的研究。隨著神經科學的興起和遺傳學的發現,對于科學家來說,變成哲學家變得越來越重要,反之亦然。但是哲學和科學之間仍然存在著認知上的巨大鴻溝。例如,生物學牢牢地根植于物質世界,在這個世界里,所有的現象都可以用確定的、存在因果關系的因素來解釋。

在這一領域中,生物被視為一個龐大機械的小部件,因而可以像機器一樣被研究。但通過這種方式,意識占據了一個非物質的空間,科學實質的探測器無法觸及它。這是一種不幸的處境,因為除非通過意識經驗的“鏡頭”,否則我們無法了解世界。在生物學中,主觀性要么被嘲笑,要么被視為一種無法描述的無形思想。那么我們能如何平衡這兩種極端情況呢?在這篇文章中,我們將在生物學背景下探討不可言說的意識。

傳統上,關于意識的視角不僅是內在體驗的隱喻空間,而是一個字面上的切入點,例如眼睛、耳朵、嘴巴和鼻子。這些感官上的開口將外部現實傳遞到內部世界。它們將客觀轉化為主觀,將模擬信息轉化為數字感覺,并將外部運動轉化為內部情緒。這種觀念將意識感覺視作從“物理”維度到“精神”(或純信息)維度的轉變,其過程如此短暫,卻被認為是有史以來最大的謎團之一。

甚至許多研究意識的神經科學家和哲學家也相信,主觀世界中存在著“非物質的”、在邏輯上難以描述的層面,這被稱為“感質”(qualia,又稱為“感受質”)。對于這一性質的寬泛定義并不會引起異議,因為它指的是主觀性的現象層面。換句話說,即使沒有兩個人能看到完全相同的顏色,誰又能否認氣味、味道和質地的存在,以及它們對我們行為的影響呢?然而,哲學家認為一些生物體,比如植物沒有感覺是因為“它們內心產生的任何想法都不會對它們的信仰或欲望產生直接的影響,因為它們沒有信仰和欲望”。

我們不能直接體驗植物的生活,但認為植物完全沒有主觀體驗是不合理的。? Rebloggy

也許這是對“信仰”和“欲望”一個吹毛求疵的簡單解釋。但我將生命定義為“一個將無序組織成有序的自我維持過程”,這表明所有的生物至少有兩種“欲望”:生存和組織。根據這個定義,植物當然具有“感質”,因為它內部的每個過程都是為了生存和維持機體平衡。

植物甚至使用許多與人類相同的蛋白質來處理感覺,并根據這些感覺產生復雜的行為。但幾乎可以肯定的是,植物對世界體驗的方式與人類截然不同。我們不能直接體驗植物的生活,但認為植物完全沒有主觀體驗是不合理的。在進化網絡中,人類與植物的關系就像我們與所有生物的關系一樣。

(science.sciencemag.org/content/361/6407/1112)

顯而易見,植物可以以有意義和直接的方式對環境產生響應。例如,它們可以朝著太陽生長,抵御天敵并感知季節的變化。植物以其復雜的方式感知,處理并對環境做出響應,以至于一個被稱為“植物神經生物學”(plant neurobiology)的新研究領域開始蓬勃發展。這是一種新的學科框架,它認為植物是智能和社會性的有機體。關于植物感覺(或植物是否有感覺)的問題有待商榷,但如果我們懷疑它們反應和選擇的能力,為什么不懷疑人類的這些能力呢?

? Interactive Architecture Lab

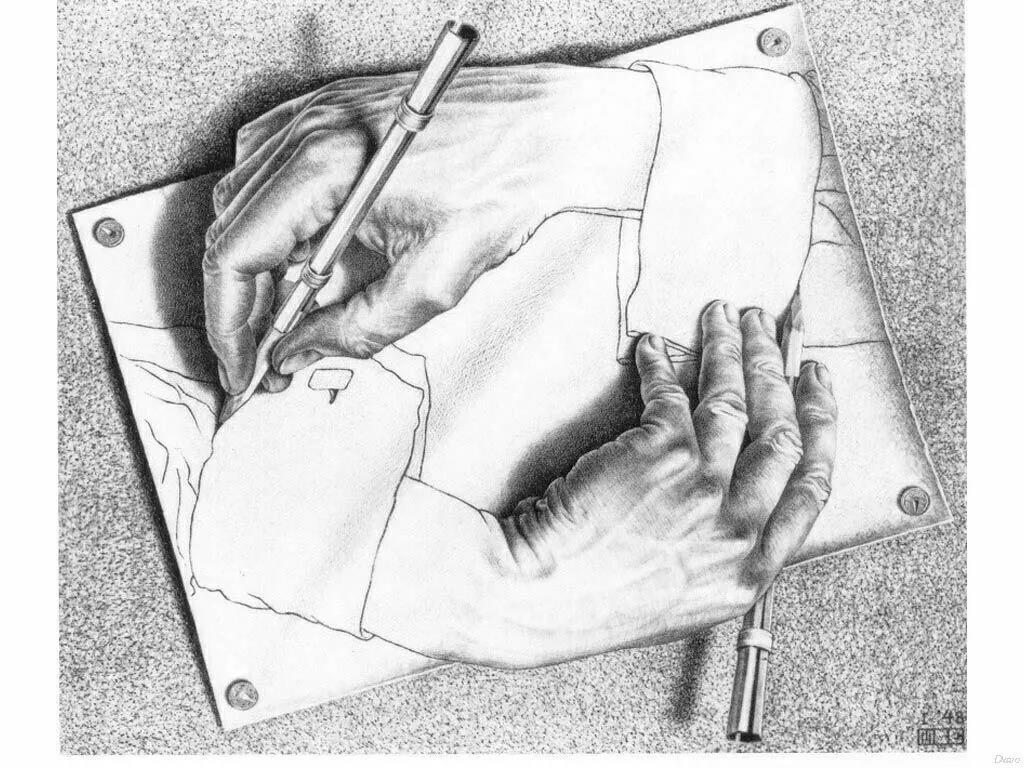

這種關于我們根本無法觀察到的事物不確定的推理,使得關于人類意識的討論難以捉摸。討論意識的主要困難在于任何邏輯系統(包括意識)都不可能真正地定義自身。換句話說,總有一件事是描述性語言無法進行描述的:事物本身。

這很容易通過自相矛盾的自我參照來證明,例如:

“這個句子是假的。”

我們可能在任何符號系統中構造出這些非同義反復的陳述(一個矛盾;陳述稱如果假是真,如果真是假)。意識就像任何其他的自我參照系統——它必然是不完整的,因為它必須不斷更新,以將自己包含在自己之中。一旦你有了新的經歷或學習了新的東西,你必須將它融入到你的身份中。然后,這個新的身份需要被整合成另一個新的身份,新的身份又需要被整合成另一個新的,這個連續的過程可以一直持續下去。

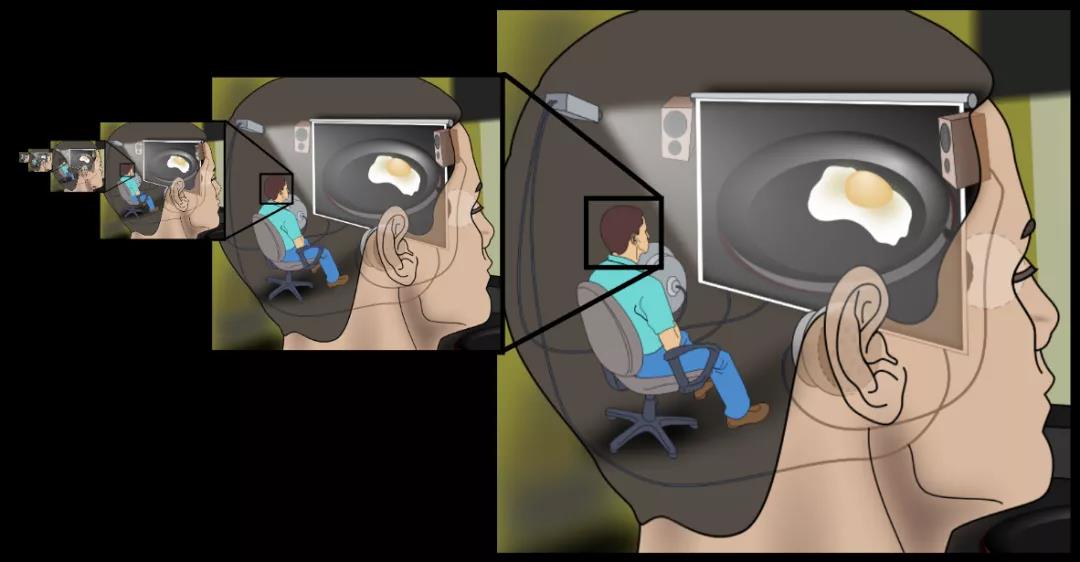

這種無限遞歸和自參照邏輯被稱為“怪圈”(strange loop)。對此,當你用攝像機去照屏幕上攝像內容時,會發生什么呢?這個例子清晰地解釋了“怪圈”現象。相機探測到的任何變化都將在分層圖像中以無限衰減波的形式產生波動。

當攝像機去照屏幕上攝像內容時,它創造了一個令人難忘的美麗的“無限走廊”。也許我們對這種遞歸如此著迷的原因是,它是我們自身主觀性的低維表現。? youtube

在某種程度上,意識的本質是無法被定義的,因為它是所有可能定義的絕對參照點——它是將語言和自我參照系統聯系起來的關鍵。一些佛教教派將這種無法定義的意識本質稱為禪。杰出的哲學家道格拉斯·霍夫施塔特(Douglas Hofstadter)這樣描述禪:

我們無法描述“禪”是什么。無論你試圖將“禪”封閉在何種語言空間中,它都會抵抗、溢出……禪的態度是語言和真理所不相容的,或者至少可以說沒有語言可以捕捉到它的真諦。

難以捉摸的禪宗概念——不可言說的意識——在中國哲學中也被稱為道:即經驗的本質,無即是有,有即是無。禪宗哲學家阿蘭·瓦茲如是說:

現在的時刻是無限小的;在我們能夠測量之前,它就已經消失了,但時間卻永遠存在。這種運動和變化就叫做道……人逃脫不了無極的道,也無法追上它;沒有前往它的路,也沒有離開它的路。道就是道,你即是道。

意識、禪,以及道。不管我們叫它什么,這個不可定義的絕對參考點就像一個位于自我意識中心的黑洞,以其不可逃避的吸引力將整個經驗維度捆綁在一起:“道即道,你即道。”

明確地說,意識指的不是身份或記憶無關。它們之間的關系更應該是這樣的:人類意識到我們的記憶和身份,就像我們意識到有人拍肩膀一樣。與傳統概念相反,意識是一種根植于所有經驗的先驗本質:存在的感覺,存在于所有觀點的背后。此外,除了意識不斷模擬的對象、人、周圍的環境之外,人類意識也在模擬自己。這種自我概念是:1)所有其他表象,2)表象者自身,3)表象者表象的表象,直至無窮。

作為意識的主觀經驗模擬意識導致了對表象的無限遞歸……這個想法很容易讓人聯想到相機自己照自己。? Wikimedia Commons

盡管意識是能夠交流的生物中最普遍的特征,但它可能是一個困難的話題。語言通常被認為是人類意識經驗中不可或缺的一部分。但是意識比語言的復雜性更重要。成千上萬的人類語言是由無數獨特的單詞組成的。然而所有的單詞都有一個共同的特點——它們都具有自我參照的屬性。所有的詞都是由另一個詞定義的,每個詞都通過這一定義來定義自己。

換句話說,一個詞只有在有意義的情況下才是一個詞,意味著它指的是非語言領域的某種“事物”或“概念”。為了使其形象化,想象每個詞都與另一個詞連接在一個巨大的,二維的定義網絡中。這個網絡中的每一個單詞都必須與這個二維網絡之外的東西有聯系。網絡之所以能維持它的結構,是因為它錨定在一個獨立的實相中——一個存在于語言網絡之上和之外的維度。

語義網絡的一個示例,其中單詞間的功能連接被可視化為一個網絡。? 社會媒體研究基金會

意識常與語言被混為一談,因為前者具有詞語的自我指稱特征,但意識在某些方面也很容易與語言分離。說著不同語言的人類之間以及他們與動物、牙牙學語前的嬰兒之間有許多相同的方面。這些反應了意識共通之處的主要例子便是情緒(emotion),對特定情況的準備和反應能力。心理學、哲學和神經學教授安東尼奧·達馬西奧(Antonio Damasio)這樣定義情緒:

情緒的生物學功能有兩方面。第一種功能是對誘導情況產生特定反應。例如,對動物而言,(對于不同外界環境)它們的反應可能是逃跑、一動不動或把敵人打得落花流水……情緒的第二個生物學功能是對有機體內部生理狀態進行調節,以便為特定的反應做好準備。例如,增加腿部動脈的血流量,以便使肌肉在快速奔襲時獲得額外的氧和葡萄糖;或者改變心臟和呼吸節奏,以防在情況緊急時動作遲滯。

根據這個定義,情緒是一種有方向性和目的性的生理運動能力——一種根據環境改變自己的能力。如前文所述,植物可以感受到陽光并朝著陽光生長。以人類的情緒為例,當我們受到威脅時,我們的心率和呼吸會加快,為戰斗或逃跑做準備。無論我們是否意識到威脅,這些變化都會發生。即使我們不知道為什么會發生某些情緒,也不知道如何去解釋它們,但我們經常能感覺到這些變化(“你為什么哭?”“我不知道!我就是太開心了!”)

這是一種有趣的情緒和感覺的分離。情緒是身體的反應,但感覺是對這些情緒的主觀感知,也是我們能夠調節內部狀態的原因。在這個框架中,感覺只是情緒的一種類型:一種回應外部情緒的內部情緒,即元情緒。對情緒的有意識的感知以一種相關感覺的形式發生,比如對你身后一個隱隱約約的影子的恐懼,因為那個人看你的眼神而生氣,或者完全沒有任何緣由的普遍性焦慮。

這就是事情變得有趣的地方。情緒本身就是一種自我意識和一種自我參照,因為對外部變化的適應性反應需要在個體與其環境之間進行某種功能上的區分。這種反應、適應和生存的情感能力是進化過程中最重要的組成部分之一,因此也是生命中最重要的組成部分。情緒本質上是行為的同義詞——一種生物利用身體對環境做出反應的方式。在這種情況下,情緒是生命所必需的,而更復雜的情緒會對環境中可能危及生命的變化做出更廣泛的反應。

? Massimo Stella

按照這一邏輯,最終的適應性工具是對反應做出響應的能力——即感知。這種無限遞歸和自我參照的反動能力,似乎正是推動人類智慧非凡進步的動力。即使是最基本的生命形式,情緒也是必不可少的組成部分,而情緒的復雜性正是我們通常歸因于“更高”意識或自我認知的原因。雖然任何情緒都是自我意識的一種形式,但人類的意識是一種更為明確和可表達的自我意識,它產生于對某種情緒的感受。

打個比方,意識到我們具有意識,這能讓我們走到一旁,成為我們自己內部反應的“代理人”。在這種情況下,意識是一個情緒的循環鏈:反應情緒的情緒的情緒。意識是從不同的角度感受我們自己的感覺的過程,它創造了一系列的經驗——將外部事件轉化為內部的反應,情緒,感覺,最終,意識覺醒了……

下一條:楊絳:“吾先生”——舊事抬零