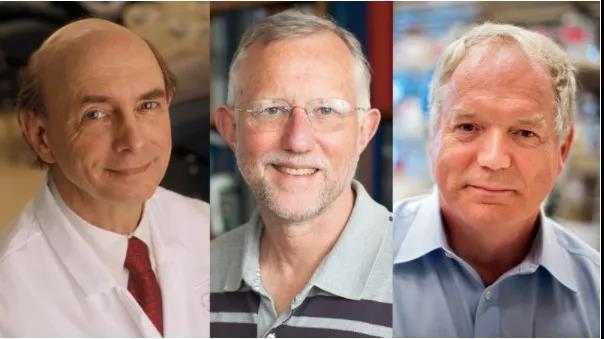

2020年諾貝爾生理或醫學獎得主Michael Houghton,圖片來自cbc.ca

10月5日,2020年諾貝爾生理或醫學獎公布了。得獎的是三位在發現丙肝病毒(HCV)中做出開創性貢獻的科學家。其中就包括我曾經服務過的美國Chiron公司的同事Michael Houghton博士。

2020年諾貝爾生理或醫學獎授予三位在丙肝領域作出開創貢獻的學者

Houghton 獲得的這個諾獎成為 Chiron 公司自80年代初成立以來獲得的第二個諾獎。作為一個創新生物醫藥公司,完全通過自己的研究(而不是引進、招募、合作)先后獲得兩個諾獎,這在醫藥發展歷史上,在全球生物醫藥界中都是非常難得的成就。

1993年諾貝爾化學獎得主Kary Mullis

1993年,諾獎委員會給當時的Chiron研究員Kary Mullis博士頒發了諾貝爾化學獎,以獎勵他對發展PCR技術的貢獻[In recognition of his invention of the polymerase chain reaction (PCR) technique]。這一技術大大促進了我們對于基因以及疾病的研究。

這次新冠病毒剛剛發現,中國科學家就很快獲得了病毒基因序列,并提供給全世界研究人員用來研發抗新冠疫苗和藥物。而這一歷史性的速度就得益于上世紀80年代發明的PCR技術。Mullis于2019年去世。為紀念他,我曾在《醫藥經濟報》新視角上發表了題為“PCR:一段塵封的歷史”的專欄文章。

有關Houghton所領導的發現HCV病毒的歷史,我也曾經在2018年的另一篇專欄中做了相關介紹(見《追殺“非A非B”》)。值得一提的是,在這個發現過程中,除了Houghton外,幾位華裔科學家也做出了重要的基礎性貢獻。他們是來自臺灣和新加坡的科學家George Kuo博士、Qui-Lim Choo博士以及 David Chien博士等。

除此之外,作為Chiron的合作方,我曾經工作的澳大利亞Mimotopes公司采用了先進的“組合化學”方法,對丙肝病毒抗原性表位進行了解析。也許是因為這項工作的結果,我也被從澳大利亞調到了美國Chiron公司,開始了我在美國的一段工作歷史。

很多人也許很想知道,到底是什么原因讓一家創業公司兩次獲得諾獎?

首先,作為一個創新公司,Chiron 的三位創始人從一開始就決定要駕駛公司這艘“船”進入充滿風險的“未知水域”(Unknown Water)。這一點充分表現在公司的研究管線上。

Chiron 2006 年被諾華全資收購

公司第一個產品是基于重組蛋白技術的乙肝病毒疫苗。這在當時無論是產品(乙肝疫苗)本身還是技術平臺(重組蛋白)都是從來沒有過先例的。事實上,到今天為止,獲得成功的也只有HBV和HPV疫苗。這支世界上首個重組乙肝疫苗在上世紀80年代輾轉到達中國,成為中國人民抗乙肝病毒最有效的武器。自從1992年中國開始大規模給兒童接種乙肝疫苗后,兒童乙肝病毒攜帶率從9.7%下降到0.3% (來自國家衛健委《中國婦幼健康事業發展報告(2019)》)。

當我們慶祝中國提前達到了預定的 < 1%的目標時,不能忘記了Chiron研究人員的開創性的工作。

在研發乙肝疫苗的同時,Chiron研究人員開始了對另一個嚴重的、但完全未知的肝炎病毒的研究工作。在美國CDC研究人員開發的乙肝動物模型基礎上,Chiron 研究人員開始另一段未知的旅程。在Houghton的領導下以及兩名華裔科學家的努力下,一步一步地重建了整個病毒基因序列。

而這一成果成為全球研發抗HCV疫苗和小分子藥物的起點。2017年,美國吉利德科學公司的丙肝藥物“丙通沙”獲得中國國家藥品監管局批準。同時獲得批準的還有浙江歌禮公司開發的抗丙肝1類新藥戈諾衛。

Chiron 的創新立意,也表現在公司對員工的要求上。簡單地說,公司要求每個研究人員在完成指定項目工作的同時,可以有或者說,必須有10-15%的時間用于創新性研究。

換一個說法,每個研究人員在完成繁忙的研究任務的同時,需要提出至少一個創新的想法并在實際上開展一定的研究工作。這類創新性的研究在實際上很難用10-15%時間來安排和進行,往往需要每個人做出額外的努力。這種努力并不能一定保證可以給研究人員帶來經濟上的回報(事實上,每個員工獲得一美元作為對每一個獲批專利的獎賞,這也包括Mullis和Houghton),因此開展創新性的研究工作的動力必須來自有研究人員自身對科學的期望和對未知的好奇。

為了促進創新,公司除了可以提供必要的研究條件外,更重要的是需要為員工提供一種創新的文化和環境。這一切努力可以包括對研究人員的經濟上的回報,但是如果公司或者任何機構認為“給錢就可以創新”, 那就“圖樣圖森破”了。

為了鼓勵創新,公司對于不同性格、不同特點的研究人員的容忍程度就是一個非常重要的因素。舉Mullis和Houghton為例,這是兩個非常不一樣的研究人員。在我的記憶中,Mullis是一種“自由思維”型的研究人員。這類科學家并不太希望受到公司相對嚴格的規定和制度的限制,比如“按時上班”對于他們來說就很難做到。但是在另一方面,他們也很有可能呆在實驗室里直到半夜。他們可能在很長時間里“無所事事”,但某一刻的“靈感”就可能讓創新爆發。正如Mullis自己所說,PCR的靈感發生在一個周末的晚上,在加州一個人跡稀少的地區的一條空曠公路上。當時他開著車,而他的女朋友卻已經進入夢鄉。就是在這樣一個前不著村,后不著店的地方,Mullis突然把所有的線索都拉到一起,形成了他最初的方案。

相比較而言,Houghton是一個經過嚴格訓練的科學家。他會通過不斷設計和改善各種試驗方案,一步一步地接近最終結果。正如我過去介紹的,在沒有任何關于病毒信息和手段的情況下,研究人員采用患者血清中提取的抗體來“釣”動物模型血液中的病毒。第一步“釣”出來的僅僅是病毒NS4蛋白基因一個片段。從這一小片基因信息開始,他們稱用一種“且走且釣” (Walk and Fishing) 的測序方法,一步步重建了這個未知的新病毒,也就是我們今天所知“丙肝病毒”。

對于創新公司來說,如何同時容忍、鼓勵和管理不同性格和特點的研究人員非常重要。單純采用“放羊”式管理或者“婆婆式”管理都有可能把創新掐死在萌芽中。很顯然,Chiron管理層做得不錯,他們的努力最終導致了“一門兩諾獎”的成果。

當我們在思考如何鼓勵更多“從零到一”時,也許Chiron的經驗值得借鑒。